地名の由来を調べてみると、その土地や地域の歴史、風土が見えてきます。

堺市では、地形、人名、伝説、いろいろな物から付けられた地名が今もたくさん使われています。

なかには、当初の漢字から転じて別の漢字に置き換えられたところも。

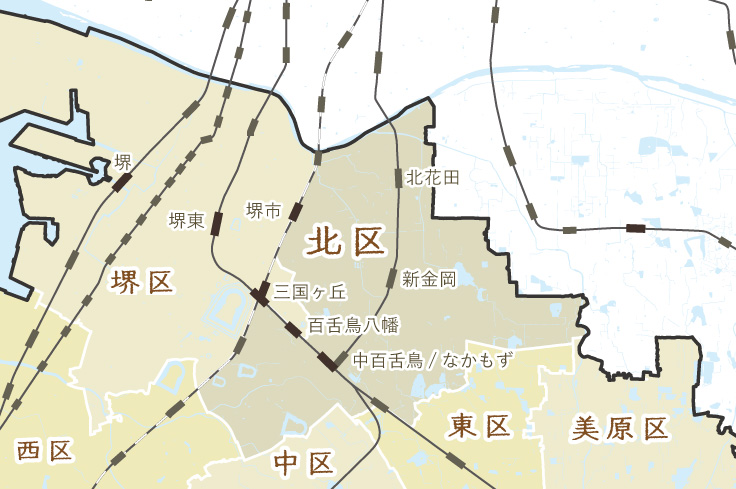

コラムでは、堺市内の地名の由来を区別にご紹介していきますが、こちらは北区編です。

他の区の地名由来のページは、こちらのリンクからどうぞ。

堺区 東区 中区 美原区 南区 西区

昔の北区

日本最古の国道といわれる、竹内街道沿いに集落が形成されるとともに、ニサンザイ古墳をはじめとした数多くの古墳や重要文化財に指定された民家など、歴史的文化的遺産も豊富です。

また、伝統行事の百舌鳥八幡宮のふとん太鼓は広く知られています。

土地の歴史がわかる!地名の由来【北区編】

百舌鳥(もず)

日本書紀によると、仁徳天皇六十七年の十月五日に、天皇が河内の石津原(当時は和泉も河内だった。)に行幸されて、陵地を当地に決められ、十月十八日から工事をはじめられました。

その時、野から鹿が走り出て、工事をしている人をめがけて突進してきました。

ところが、直前でその鹿がにわかに倒れてしまいました。

不思議に思ってその鹿を調べてみますと、鹿の耳からモズが飛び立ちました。

そして鹿の耳の中は、すっかりモズに食いさかれていました。

工人の危ないところをモズが助けたのです。

この小さな鳥であるモズ(=百舌鳥)の勇ましい働きを讃えて、この地を『百舌鳥耳原』と呼ぶようになったのです。

ちなみに、「もず」の字は「万代、毛受、毛須、裳伏、藻伏」とも書かれてきました。

江戸時代には、「万代(もず)」を付けた地名は、赤畑・高田・西・百済・梅・東・金口・夕雲開の新田がありました。

現在、「百舌鳥」が付く地名は、北区だけでなく、堺区(百舌鳥夕雲町)にもあります。

五箇荘(ごかしょう)

五箇荘には、六の坪・二十の坪などの小字の地名が残っていますので、歴史は古く、条里制がしかれた頃から開けたところだと推測されます。

即ち、大化の改新のときに設けられた口分田のあとが伺えます。

また平安時代から鎌倉時代にかけて、寺社や貴族と結んだ荘園が堺でもふえました。

八田荘・日置荘などがその例で、五箇荘には当時五つの荘園があったところから五箇荘という地名が誕生したと言われています。

南花田(みなみはなだ)・北花田(きたはなだ)

遠里小野(江戸時代に大和川の水路が付け替えられて、大阪と堺が分断されたので、現堺市と大阪市の両市に遠里小野があります)から五箇荘にかけて、灯油などの原料に使われる『あぶらな』『えごま』の栽培が中世から近世にかけて盛んに行われました。

そのためこの周辺は、開花期には一面に見事な花盛りになったそうです。

金岡(かなおか)

日本では、明治22年(1889)に町村制がしかれましたが、その時に金田村と長曽根村が合併し、村の名前は金田村にある金岡神社にちなんで金岡村と名付けられたそうです。

村名の由来ともなった金岡神社の「金岡」の由来は人名です。

昔、このあたりに、河内画師(えし)と呼ばれる、宮廷画家集団が住んでいて、奈良の大仏殿に絵をかいたり、彩色をしたりして活躍していました。

その中から、当時唐風(中国風)一辺倒だった絵画界に、独創的な画風で新風を吹きこんで、後の「やまと絵」成立のさきがけとなった人物、巨勢金岡(こせのかなおか)が生まれたといわれています。

この平安時代の画家、巨勢金岡の偉大な業績をたたえ、彼の没後、金田三所宮に祭神として加え、神社名も金岡神社と改称したことに由来するといわれています。

また、古来堺は刃物と鉄砲で有名ですが、その源は丹南の鋳物師集団です。この地はかつての丹南鋳物師の居住地であり、村名が金田村であり、更には付近に黒土・日(火曜)置・丹冶比など、鍛治に関係の深い地名が多いことから『金の岡』と名付けられたとする説もあります。

長曽根(ながそね)

長曽根村は、延宝6年(1678年)までは堺付の村として、年貢を堺のまちに運びました。

明治22年(1889年)に金田村と合併して金岡村の大字となりましたが、昭和13年(1938年)には堺市の一部となり、翌年、堺市長曽根町となりました。

長曽根という地名は、保安2年(1121年)であり、現在まで引き継がれていますが、由来の詳細は不明です。

浅香山(あさかやま)

古代は、広く住吉の地域に含まれる海岸地名でした。現在、「浅香」という地名は、堺区と北区で使われています。

浅香山稲荷の由緒書から調べてみると、推古天皇(592~628年)の時代のこと、聖徳太子がこの地方を巡遊された折、白髪の老翁が太子に、『昔より此処に埋まる香木あり』と告げて去りました。

太子が不思議に思い掘らせたところ、古い朽木が出てきました。

これを焼かせてみると、芳香がたなびき、太子が『浅からぬ香り』と言ったことから、当地を『浅香』と呼ぶようになったと書かれています。

浅香山が、浅香「山」になったのは、江戸時代に大和川を掘った土で小さな山ができて、浅香山と呼ばれるようになりましたが、今ではすっかりなくなってしまいました。

丘陵としての浅香山は、現在の東浅香山町の北西部にあったそうです。

八下(やしも)

明治22年に新しくできた町村制によって、南河内の八上(やかみ)郡の南花田・中・野遠・河合の村々が合併して北八下村となり、大饗(おわい)・石原・菩提(ぼだい)・小寺・野尻の村々が合併して南八下村となりました。

八上郡の下にできた村ということから『八下』(やしも)というようになったそうです。

なお、北八下村は昭和32年に、南八下村は昭和33年に堺市に合併しました。

資料:堺市サイト

https://www.city.sakai.lg.jp/kita/miryoku/kunitsuite/arekore.html

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/jutaku/jukyohyoji/chimeiyurai.html

堀田暁生編「大阪の地名由来辞典」※

堀田暁生編「大阪の地名由来辞典」について

堀田暁生編「大阪の地名由来辞典」(東京堂出版)は、大阪府内の地名の由来を記した本です。

当ページでは、こちらの本も参考にさせていただきました。

由来だけなく、地名の変遷や、どんなところだったのか、昔の文書でどのように書かれていたか等、とても詳しく紹介されています。

現存する地名だけでなく、今は無き地名もピックアップされています。

堺だけでなく府内全域の地名をまとめたこの本は、とにかくとても面白いので、地名や変遷に興味がある方にはオススメの1冊です。

|